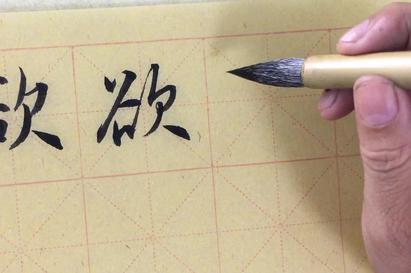

1. 度字草书写法

你好:

很高兴为您解答问题,你要的签名已经以图片的方式上传,希望您能够满意,如果满意的话请采纳支持,谢谢合作!团队:冰室一族

2. 度角说文解字如何解释,草书怎样写

您好:度角说文解字这样解释:

草书这样写:

3. 草书为字怎么写

“为”字草书写法:

1、第一种:书家——怀素。

怀素的草书称为“狂草”,用笔圆劲有力,使转如环,奔放流畅,一气呵成。怀素的草书以篆书入笔,藏锋内转,瘦硬圆通,用笔迅疾,气势宏大。从笔迹学的角度看,怀素一生的书法线条,质地上都倾向于瘦细,和禅修苦寒的美学有很大关系。

2、第二种:书家——米芾。

米芾的用笔特点,主要是善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下。捺笔的变化也很多,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,对于较长的横画还有一波三折。

3、第三种:书家——祝允明。

祝允明书法主要成就在于狂草和楷书。狂草来自怀素、张旭,更多的是接近黄山谷,提按和使转的笔法交互使用,行与行之间的距离很紧,形成一种汪洋恣肆的视觉效果。更难得的是楷书又写得相当严谨,有晋唐人的古雅气息。

草书分章草和今草,而今草又分大草(也称狂草)和小草,在狂乱中觉得优美。

草书是按一定规律将字的点划连字,结构简省,偏旁假借,并不是随心所欲的乱写。主要特征之一是笔画带钩连,包括上下钩连和左右钩连。

扩展资料

“为”字行书写法:

1、第一种:书家——黄庭坚,出自——教审帖。

黄庭坚擅长行书、草书,楷书也自成一家。黄庭坚作为“苏门四学士”之一,受苏轼书风的影响。其行帮手札墨迹撇捺开张、字形扁阔、字势向右上扬等,都明显表现出苏轼书法的特征。

2、第二种:书家——李邕,出自——云麾将军碑。

李邕工文,尤长碑颂。善行书,变王羲之法,笔法一新;并继李世民《晋祠铭》后以行书书写碑文,名重一时。其书风豪挺,结体茂密,笔画雄劲。书法的个性非常明显,字形左高右低,笔力舒展遒劲,给人以险峭爽朗的感觉,他提倡创新,继承和发扬古代书艺。

3、第三种:书家——唐寅,出自——落花诗册。

唐寅书法源自赵孟頫一体,风格丰润灵活,俊逸秀拔。用笔凝重,圆硕多肉,结体偏于长方,雄强茂密,点画横细竖粗,并吸纳隶法,横笔收尾似“蚕头”,捺笔收笔中途之顿近“燕尾”,极富力度。

行书是介于楷、草间的一种书体。写得比较放纵流动,近于草书的称行草;写得比较端正平稳,近于楷书的称行楷。

在书写过程中,笔毫的使转,在点画的各种形态上都表现得较为明显,这种笔毫的运动往往在点画之间,字与字之间留下了相互牵连,细若游丝的痕迹,这就是丝连。

参考资料来源:百度百科--草书

参考资料来源:百度百科--行书

4. 教你如何写草书

——给书法学校同学简谈写草书问题篆、隶、楷、行、草,草是最难写的一种书体。

我国书法艺术是线条艺术,不断演变,产生了今草书,草书体则达到了线条美的极致。草书之难,在于草书将篆隶楷行诸体之笔意融会贯通浑然一体,却又不可得见端倪。

对此,刘熙载说得好:“草书之笔划,要无一可移他书,而他书之笔意,草书却要无所不悟”。草书之难,又在于点划与点划、结体与结体、此行与他行有着连绵不断地紧密呼应关系,偶有不连,而血脉不断。

草书之难,还在于一字数体,或同体异字,其变化“似无定则”,而又“毫厘必辨”,有着严格变化的限度。如“知、去”等。

草书之最难者,还是在于通过线条所组成的形体,表达书者的素养、人品、气质、阅历和思想感情,刘熙载在《艺概》中说:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”。表达的越深刻、越强烈,艺术的境界就愈高。

草书之难甚多,蔡希综《法书论》中说草书尤难。包世臣曾“自谓于书道颇尽其秘”也说“惟草书至难”。

草书自身正其律,篆书备其骨,楷书规其法,还要做学问、立人品,确实很难。面对这些尤难、至难,我们是退避三舍?还是知难勇进?“世上无难事,只要肯登攀”,我认为只要肯于、敢于、恒于实践和探索,一定会达到理想的黄金彼岸。

今天不打算深谈学术方面的理论,只想就我们初学草书一些实际问题和简括知识性问题谈一点看法。一、欲学草书,应先识草书。

草书分章草、今草、狂草。今草是从章草演变而成的。

章草和今草各有着自身的规律。今天主要讲讲今草。

今草(包括狂草)有两个基本要领①楷书的法度。②草书的自身规律。

楷书的法度,简说之,就是依照楷书的点划结体意识去写草书,把简化了的草书点线笔笔交待清楚,使人看了一点一线既相互连带,又各自独立的形状。草书的自身规律,一是线条长使转盘旋幅度大,有独立之字,有连绵之字,有的甚至数字相连。

二是“长短分知去,微茫视每安”严格界定。三是相互借用,上字之终而为下字之始,有的运用符号代替,如‘し’可以代替“言、イ、ㄔ、水”等偏旁。

草书规矩只准竖连,不准横连等等。如果不先摸清这一规律,匆忙落笔,超出规范,便成天书。

盘旋使转幅度大小掌握不住,便成为另外之字,如“知、去”。“鹭影不来秋瑟ワ,苇花伴宿路瀼瀼”,“ワ”就是符号,这些符号可写成“ワ、ン、゛”。

醉来信手两三行,醒后却书书不得。其书字符号的两点之末,便被“不”借为开始。

“旋转幅度大如仙”,如果‘仙’字不以楷则完成,便会写成‘心’字。类似了‘心’字。

于右任先生说过:“余中年学草,每日仅记一字,二三年间,可以执笔”。今日我们可以借鉴此法,更以边学边识,边学边记,找出规律,熟悉面貌,谨记法度,乃为学草者第一要务。

怎样识。①先将所临之帖的字去识。

②识所临范本的文词大意,了解他书写时特定的背景,分析其思想情怀和艺术构思。③识使转大小,收与放的程度。

如果临前不识,就会像孙过庭所说:“心昏拟效之方,手迷挥运之理”。二、欲学草书,先背草帖。

草书特点是笔意连绵,一气呵成,使干、湿、浓、淡合理分布,揖让有度,顾盼生情,萦绕盘旋,气韵贯通,下笔果断,才能神生纸上。前人法帖往往如是,我们临写时宜得如是安排,才能达到入帖手段。

临习草书与临习其它书体不尽同者,章法与点划结体是同步进行的。这是因为草书连绵不断,迂回曲折,变化多端,意到笔随所决定的,它有着易见的整体感。

由于这些点、线的忽长忽短,骤提骤按,急转又折,方虚即实的瞬间变化,和连绵不断的态势,一着笔便要果敢进行,不允许片刻思考,若不先读熟记内容及这些变化,怎能落笔果敢,进入碑帖,再出碑帖之目的呢?背什么?①背内容。②背字的态势和字与字牵连的摇摆动势,将其体察所得,默记在心,把范本上‘静’的笔划,演练成动的形质。

③既背墨划的使转成字,也要背这些墨划之间所呈现的空白。使转大小和空白留法,往往形成这个书家的面貌。

古人所说的“细玩熟观”、“学而思,思而学”的经验是可取的。力求从字间、行间、整篇布白的深入理解,加强记忆,可获四美:即线条美、结体美、节奏美、意境美。

清代姚孟起说:“古碑贵熟看,不贵生临,心得其妙,笔始入神”。是临帖可贵的经验谈。

三、写草书要乍徐忽疾,骤提即顿的互换用笔。草书要先立大调子,强调韵律和节奏感。

在一幅字内,其跃动现象,时而如大海波涛,时而如平湖微波,因而在用笔上就不能像其它书体用力均匀。有时则须大起大落以通身之力送之,有时则轻提出笔偶相带过。

有的则速到迅雷不及掩耳连绵不绝。如张旭《古诗四帖》中“难之以万年储宫非不贵岂若上登天”。

有的则缓以会心,笔断意连。如“王子复清旷,区中实譁嚣喧”。

乍徐忽疾,瞬间即换的用笔同时,还要骤提即顿的迅速交替,方能达到体意连绵,笔意奔放,有旋律和节奏的特色来,如果提高到创作上来说,才能使你的笔墨淋漓尽致的抒发情怀,表达个性。疾徐的交替和提顿的转是随着字的态势和连绵起伏的气势以及感情的变化而不断进行的,只能意。

5. “传”字的草书怎么写

“传”字草书写法:

1、第一种:书家——李怀琳,作品——嵇康与山巨源绝交书。

李怀琳是唐代洛阳人,生卒年不详,太宗时待诏文林馆。草书《嵇康与山巨源绝交书》相传为李怀琳仿作,共159行,1209字,现藏日本。

2、第二种:书家——孙过庭,作品——书谱。

孙过庭擅长楷、行、草诸体,尤以草书著名。最具有特点的是横划、长点捺,先顿笔重按,后顺笔出锋,使一笔中陡然出现两种变化。右环转下作弧笔时,笔画末端由精转而出细锋。

3、第三种:书家——张瑞图,作品——杜甫饮中八仙歌。

张瑞图以擅书名世,书法奇逸,峻峭劲利,笔势生动,为明代四大书法家之一,与董其昌、邢侗、米万钟齐名,有“南张北董”之号,又擅山水画,效法元代黄公望,苍劲有劲,作品传世极希。

草书分章草和今草,而今草又分大草(也称狂草)和小草,在狂乱中觉得优美。

草书是按一定规律将字的点划连字,结构简省,偏旁假借,并不是随心所欲的乱写。主要特征之一是笔画带钩连,包括上下钩连和左右钩连。

扩展资料

“传”字行书写法:

1、第一种:书家——李邕,作品——云麾将军碑。

李邕工文,尤长碑颂。善行书,变王羲之法,笔法一新;并继李世民《晋祠铭》后以行书书写碑文,名重一时。其书风豪挺,结体茂密,笔画雄劲。书法的个性非常明显,字形左高右低,笔力舒展遒劲,给人以险峭爽朗的感觉,他提倡创新,继承和发扬古代书艺。

2、第二种:书家——唐寅,作品——落花诗册。

唐寅书法源自赵孟頫一体,风格丰润灵活,俊逸秀拔。用笔凝重,圆硕多肉,结体偏于长方,雄强茂密,点画横细竖粗,并吸纳隶法,横笔收尾似“蚕头”,捺笔收笔中途之顿近“燕尾”,极富力度。

3、第三种:书家——文徵明,作品——行书自作诗卷。

文徵明于书法则是博飞专精的典范。其小楷造诣最高,主要师法传为王羲之的《黄庭经》、《乐毅论》以及钟繇《宣示》,王献之《十三行》等,又能融入唐人小楷笔法于一炉,形成“温纯精绝”的自家风貌。

行书是介于楷、草间的一种书体。写得比较放纵流动,近于草书的称行草;写得比较端正平稳,近于楷书的称行楷。

在书写过程中,笔毫的使转,在点画的各种形态上都表现得较为明显,这种笔毫的运动往往在点画之间,字与字之间留下了相互牵连,细若游丝的痕迹,这就是丝连。

参考资料来源:搜狗百科--草书

参考资料来源:搜狗百科--行书

6. 水字草书怎么写

水字的草书写法如下:

水 [ shuǐ ]

基本字义:

1、一种无色无味的液体。由氢气与氧气化合而成。

2、汁、液。

3、海、河、江、湖的泛称。

4、五行之一。

5、量词。计算衣物刷洗次数的单位。

组词:

水果、跳水、水牛、水下、水面、风水、开水、苦水、水车、凉水、水田、河水、淡水、热水

字形演变

扩展资料

水字的行书写法如下:

文言版《说文解字》:水,凖也。北方之行。象众水并流,中有微阳之气也。凡水之属皆从水。

白话版《说文解字》:水,平度的标准。在五行中,水代表北方的属性。字形像众水同流,中间的一竖 | 表示藏在水中的微阳气息。所有与水相关的字, 都采用“水”作边旁。

词语解释:

1、水果 [ shuǐ guǒ ]

释义:可以吃的含水分较多的植物果实的统称,如梨、桃、苹果等。

2、水牛 [ shuǐ niú ]

释义:牛的一种,角粗大弯曲,作新月形,毛灰黑色,暑天喜欢浸在水中,吃青草等。适于水田耕作。

3、水下 [ shuǐ xià ]

释义:水面以下。

4、开水 [ kāi shuǐ ]

释义:煮沸的水。

5、淡水 [ dàn shuǐ ]

释义:含盐分极少(总矿 化度小于1克/升)的水。占地球总水量不足3%,其中70%左右以固态冰形式分布在极地和高山。

7. 怎样写好行草书

1、行书在楷书的基础上产生,是介于楷书、草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生。“行”是“行走”的意思,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正。实质上它是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。

2、行书兼具楷书、草书的特点,但又绝非写好楷书便一定能写出一手漂亮的行书字来,行书作为一种独立的书体,其发展过程中具有它自身的特点。要学好行书,还要经过一段专门的临摹训练,以掌握它的笔法和结字的规律。

3、顺势入笔:行书笔法中不再如楷书那样,要求逆入回出,藏头护尾。而是落笔便顺锋而入,行笔中锋行走,收笔多是顺势带出,或牵连下笔,或钩挑出锋。不再回锋作顿。这样很多笔画发生了变异。这样笔画多为露锋。笔势明显地流畅起来。也使行书中更多地形成了曲笔,笔画不可过于平直,增加了点画的动感,使之不至僵滞。笔法上的这些变化,就自然使书写的速度加快了许多。

4、点画呼应:由于行书收笔不再回锋作顿,而多是将笔锋提出,所以形成了点画的附钩和挑趯,即上笔终了时顺势带下,而下笔自然承上,使点画之间虽断似连,笔断意连,产生了明显的顾盼呼应关系。显然这些顾盼揖让和呼应使字型增加了生动活泼的意趣。

5、牵丝引带:点画间的勾挑使之顾盼呼应,有时将这种呼应通过笔锋提写出游丝,连接起来形成两笔或几笔,连续写出,一气呵成,使字显得连贯、潇洒。

6、简括省略:前面谈到连能把两笔或几笔连成一笔写下来,这其实已起到了简化的作用,加快了书写的速度,但其原有笔画并未减少,只是笔画之间有牵丝相连,不单独存在而已。在行书中还有更省简的情况,那就是索性合并了原来的点画,形成行书中独有的写法。如其中“无”字中间四竖和下边四点被一组相连的竖撇横代替了,既保持了原字的面貌又起到了简化作用。

7、收放变化:比较楷、隶、篆等规整严谨的字体,行书有一个与草书共同的特点。即它可根据章法的需要和某字的特征,随时调整它的字形和笔画形态。例如:王羲之《兰亭集序》中的之字,如:既可收敛些又可放纵些,可以任意屈伸、收放,即可使之长,如亦可使之方如: 扁如: 这就是行书可收可放的特性。

8、离方遁圆:楷书方多圆少,折笔处多为方,即如赵孟頫的圆转为主的书

写也时露方意,这无疑是需要也使字增加了一定的力度。而行书则随笔顺势

转折,变化无穷,方圆兼用,灵活生动。如:

因此注意到方圆的变化,使之自然融汇,使书写的效果既有方笔的雄劲

力度,又富圆笔的通畅灵动。若一味方折,则显板滞、生硬,纯用圆转则又

俗滑、疲软。总之临习中要多观察,创作中要多思索。

9、重按轻提:楷书中的一些笔法,如顿笔回锋挫逆等,在行书的运笔中已经不再应用或很少应用了,更多运用的是顺势提、按的运用。凡轻细之处需收笔轻提起,速度稍快。而粗重处则需将笔重按下,速度稍缓,当然,笔画轻重粗细的交替要有合理的起浮过程,不可大起大落,忽轻骤重,应使其自然。提按处在行书中几乎随处可见,一字之内的提按变化如《集字圣教序》中的:一画之内也当有轻重之别,如:至于一篇之内的根据章法的需要而出现的轻重布局,也是行书作品中屡见不鲜的。历代书家对此各有体会,我们仔细品味后面作品即可领会提按在行书书写中的妙用。

10、运腕得宜:“书法之妙,全在用笔。”今天看来,有人以为前人这个论断未免偏颇。其他如章法、墨法之类固然也很重要。但书法是线条的造型艺术,提高线的表现力往往是书法家毕生追求探索的。章法、墨法之类也离不开线条去完成表现,而线条的表现力全在于笔的运用,因此,前人的说法可谓一语中的,不容忽视。

育才学习网

育才学习网